2024年、建設業界では倒産件数が過去10年で最多ペースに達しています。

帝国データバンクの調査によれば、1月から10月までの倒産件数は1566件にのぼり、その背景には深刻な職人不足や建築資材価格の高止まり、さらには労働環境の厳しさが影響していると言われています。

私たちランドマークは、日頃から建築・建設業界の会社とお話する機会が多く、現場の声を直接伺う中で、業界全体が抱える課題の大きさを強く感じています。

本記事では、その実感を交えながら、急増する倒産の現状と背景を紐解き、建設業界が直面する課題に対処するための「今」できる実践的な解決策をご紹介していきます。

目次

長時間労働の常態化は、以下の問題を引き起こします。

それぞれ見ていきましょう。

2024年の建設業界では、倒産件数が過去10年で最も速いペースで増加しています。

帝国データバンクの調査によると、2024年1月から10月までに1566件の倒産が発生しました。これは前年同期を上回るペースで推移しており、通年では10年ぶりの高水準となることが予想されています。

倒産件数の内訳を見ると、その多くが中小建設業者によるものです。特に負債額1億円未満の小規模倒産が全体の大部分を占めており、規模が小さいほど外部要因の影響を受けやすい現状が浮き彫りになっています。

この統計は、建設業界が依然として厳しい環境に直面していることを如実に物語っています。

詳細は、下記の記事をお読みいただければと思います。

https://news.yahoo.co.jp/articles/866ae96f37adaa48b341a1ab8712b42b02a909c2

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01985/

倒産件数の増加には、建設業界を取り巻く複数の課題が影響しています。

その一つが、近年の資材価格の高止まりです。木材や鉄鋼など、主要建築資材の価格は世界的な需給バランスの崩れや物流コストの増加を受けて依然として高水準で推移しています。

中小建設業者にとって、このような資材費の上昇は利益率の圧縮をもたらし、経営に大きな負担を与えています。

また、職人不足による求人難も大きな要因の一つです。

建築業界では、若手の担い手が減少し、高齢化が進む中、必要な人材を確保できない企業が増えています。特に資格を持つ職人や現場監督の離職は、事業運営そのものを困難にするケースも少なくありません。

これにより、工期の遅延やプロジェクトの中断といった悪循環が発生し、倒産リスクが高まっています。

職人不足と人件費の高騰は、建設業界全体に深刻な影響を及ぼしています。

帝国データバンクの調査によると、2024年9月時点で建設業者の69.8%が「人手不足を感じている」と回答しています。この数値は、業界全体が人材難に直面していることを強調しており、特に現場作業員や監督の不足が顕著です。

加えて、人手不足の影響で人件費が上昇しており、2024年7月の現金給与総額は前年同月比で約10%増加しました。この伸び率は全産業を上回る水準で、建設業の利益率をさらに圧迫しています。また、賃金を引き上げられない中小建設業者は、優秀な人材を他社に奪われるリスクも抱えています。

このような課題が複合的に絡み合い、中小建設業者の経営を圧迫し、倒産件数の増加を加速させているのが現状です。

建設業の倒産の要因と課題を、より深く見ていきたいと思います。

主な要因は、3つです。

それぞれ解説していきます。

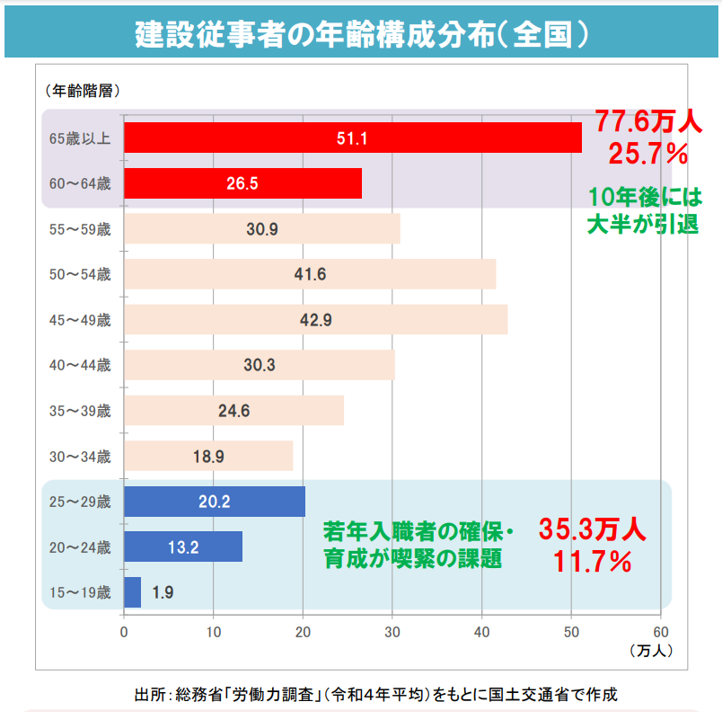

建設業界で職人不足が深刻化している背景には、業界全体の高齢化が大きな影響を与えています。

例えば、国土交通省の調査によると、建設業従事者の約3割が55歳以上であり、10年後には大量の引退者が出ることが予測されています。

この一方で、新規参入する若年層は全体の約10%にとどまっており、世代交代が追いついていないのが現状です。

さらに、求人難も業界を悩ませています。

特に中小建設業者では、給与水準や福利厚生が大手と比べて見劣りすることから、人材獲得競争において不利な立場に立たされるケースが多く見られます。

都市部では競合が激化しており、地方では若年層の人口減少がさらに状況を悪化させています。特に資格を必要とする技術職では人材が確保できないため、受注が滞る事例も増えています。

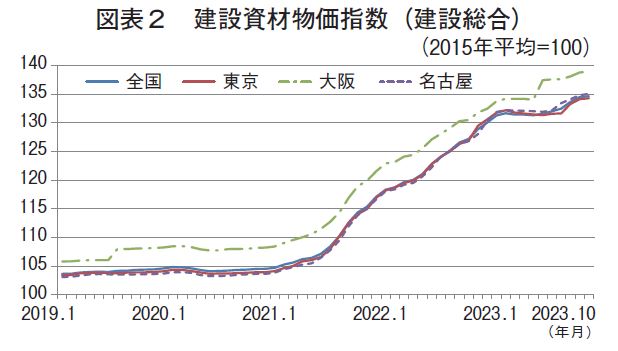

2023年10月時点の建設資材物価指数(2015年平均=100)は134.6を記録し、前年同月と比べて5.7ポイント上昇しています。これは資材価格が引き続き高い水準にあることを示しています。

特に上昇が目立つのは、大阪、名古屋、東京の都市部です。大阪では、生コンクリートやセメントの値上がりに加え、再開発工事の需要が増えていることが影響しています。

<主要な資材の動向>

こうした資材価格の高止まりは、燃料費の上昇や輸入コストの増加が原因です。中小企業にとっては、これらのコストを工事価格に転嫁することが難しく、利益を圧迫しやすい状況が続いています。

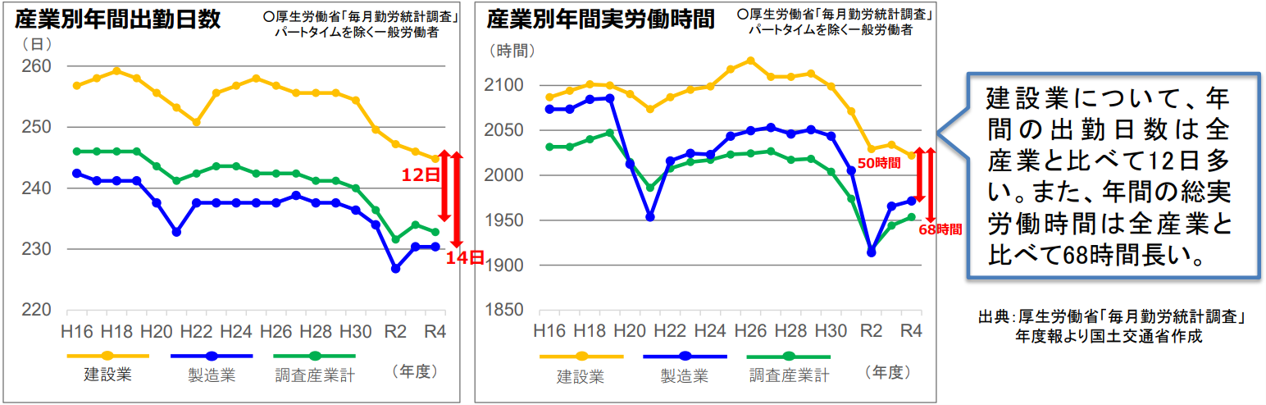

建設業界では依然として過酷な労働環境が続いており、長時間労働が大きな課題となっています。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、建設業の労働環境は以下のような状況です。

これにより、建設業の従事者は他の業界に比べて働く日数・時間が長くなりやすく、肉体的・精神的な負担が増えています。さらに、人手不足の影響で一人あたりの業務量が増えることで、

といった問題が深刻化しています。

特に中小建設企業では、職場環境の改善が後回しになりがちで、これが離職率の上昇や若手人材の定着難を引き起こしています。今後、労働環境の改善に取り組むことが、倒産リスクの低減や人材確保のカギとなるでしょう。

建設業における倒産リスクを低減するには、現状の課題に合わせた具体的な対策が必要です。以下の取り組みは、すぐに実践できる方法として注目されています。

それぞれ解説していきます。

建設業では、日々の業務が複雑で時間がかかることが多いですよね。現場の管理、職人との連携、資材の手配など、やるべきことが山積みです。ここで効率化を進めることで、時間や労力を大きく減らし、仕事の質も高めることができます。

1. ITツールを活用するメリット

例えば、施工管理アプリや勤怠管理システムを使うことで、次のような効果があります:

導入のポイント

2. 駐車場手配代行サービスの活用

建設現場でよくある問題の一つが駐車場の手配です。現場近くの駐車場を探す時間や手間、契約の調整は、忙しい現場監督や事務担当者にとって大きな負担です。

駐車場手配代行サービスを使うことで、次のようなメリットがあります:

例えば、サービスを導入することで、

これだけでも、現場のストレスが軽減され、効率アップが期待できます。

人手不足への対応には、既存の人材を最大限に活用しながら、補完する仕組みが欠かせません。

これにより、職人不足の解消と現場の安定運営が可能になります。

建設資材の高騰に対応するには、調達方法や使い方を工夫することが重要です。

無駄なコストを減らすことで、利益率の改善が期待できます。

建設業では、資材の仕入れや工事費用の支払いが先行しがちで、手元の資金が不足することもありますよね。資金繰りを安定させるためには、助成金・補助金の活用や柔軟な資金調達の仕組みを整えることが大切です。

国や自治体が提供している助成金や補助金を上手に活用することで、資金の一部をカバーできます。下記、過去事例です。

<助成金の申請のポイント>

専門家(行政書士や中小企業診断士)に相談することで、申請手続きがスムーズになります。

2.ファクタリングで資金を早期調達

「ファクタリング」とは、工事代金の売掛金を早期に現金化する方法です。

現場運営費や外注費、光熱費などのコストを見直し、不要な支出をカットすることも資金繰りの安定化に有効です。

資金繰りが安定すれば、急な支出やコストの変動にも対応しやすくなり、経営の安心感が生まれます。助成金やファクタリングなど、取り組みやすい方法から始めてみましょう。

建設業の倒産が増加している背景には、職人不足、資材価格の高止まり、労働環境の厳しさといった課題が深く関係しています。こうした状況を乗り越えるためには、今できる対策を一つずつ実践し、経営を安定させることが大切です。

1.業務の効率化を図る

ITツールや駐車場手配代行サービスを活用することで、日々の業務負担を減らし、時間や労力を効率よく使うことができます。これにより、現場作業や経営判断に集中でき、事業の質を高めることが可能です。

特におすすめなのが、駐車場手配代行のBPOサービス『JESUS』です。

『JESUS』は、現場近くの駐車場を迅速に手配し、面倒な契約や調整を代行してくれるサービスです。

・累計10万件以上の実績を誇り、多くの建設現場で効率化に貢献しています。

・「駐車場探しの時間」をゼロにすることで、職人や現場監督が本来の業務に集中でき、作業の遅れやストレスを大幅に軽減します。

外部の力を借りることで業務をスムーズに進め、時間を有効活用することが可能です。

2.職人不足を補う取り組み

多能工の育成や外部協力業者との連携を強化し、人手不足をカバーする仕組みを整えましょう。働きやすい職場環境を作ることで、職人の定着や新たな人材の確保にもつながります。

3.資材コストを抑える工夫

資材の共同購入や地元資材の活用、余剰在庫の削減など、無駄なコストを抑える方法を取り入れましょう。小さな工夫が積み重なることで、利益率の改善が期待できます。

4.資金繰りを安定させる

助成金や補助金を積極的に活用し、ファクタリングなど柔軟な資金調達を検討しましょう。経費の見直しや固定費の削減も合わせて行えば、資金の流れが安定し、経営の安心感が生まれます。

何より、「外部の力を借りて効率化する」ことが鍵です。

忙しい建設業では、すべてを自社だけで抱え込むのではなく、アウトソーシングや外部サービスを活用することが重要です。例えば、駐車場手配代行サービスや業務効率化ツールを導入すれば、今すぐに時間とコストの無駄を減らし、事業全体の安定につなげることができます。

小さな改善から一歩ずつ始めることで、倒産のリスクを減らし、持続可能な経営を目指しましょう。建設業が今後も成長を続けるために、効率化と安定化の取り組みをぜひ進めてください。

駐車場手配代行のBPOサービス『JESUS』の詳しい情報は、下記からご覧ください。

Archive